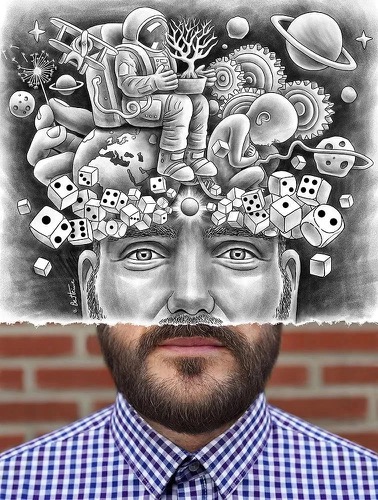

认知升级:从首席架构师到CTO

遥记得,在某次中生代大佬组织的私董会上,讨论着35岁老帮菜何去何从的悲伤话题。当时作为首架的我还笃定地说着,自己目前还是擅长做些辅佐CTO的事,担任一个组织的CTO太辛苦了,自己还够不着。何曾想,一语成谶。在彼时的“FIFO”队列型组织,我被硬推到了CTO这个队首岗位。

曾被前CTO耳提面命的战略大局观、业务Sense等等,以为自己早已换位思考、深思熟虑过、当可信手拈来,岂不知换位思考,若换的是平级或者下级的位,你还能想得通大部分道理。但换个上级的位思考,你怎么想都不一定可得。这就是降维和升维的区别,鸿沟立显。

文中都是本人工作中的实际案例,结合自己的体味感悟,略有所得。只奢求给立志辅助CTO或者立志成为CTO的人一点指引,必然幸福满溢。即便给各位读者一些茶话谈资,也未尝不是一件美事。

前言

最近读了正和岛的《本质》 ,内里的企业家、行业领袖们意气风发、谈笑风生。说成功学都是毒鸡汤未免片面,当有其可取之处。但是对于同一个事物,领袖们精炼出来的点各不相同,似乎你要学就必须学他们的并集,否则他们说自己总结的那几点,少一点就肯定会失败,你赌谁赢 学谁?

比如都说管理,联想创始人柳传志说管理的三要素,搭班子、定战略、带队伍;阿里参谋长曾鸣说管理的本质是科学、艺术、手艺;海尔传奇张瑞敏说管理模式的价值主张;陈春花说管理的未来就是赋能与激活人...老板,点一盘管理大乱炖!

所以今天和日后,我想我都不会掰扯CTO的软硬技能或成功之道,一来各种行业分享、雷达图、培训课太多,二来咱不是精神领袖也不专业更没有成功,不能误导,三来窃以为那些东西只有结合自己组织的实情分析才有用,不然那就是一堆PPT素材和使用手册,不包售后的那种。身边不是没有那种成天就是招个聘、P个PT、怼个人的CTO,也能干。

下面开始正题。我从首席架构到CTO的角色转变过程中,到底学会了点什么道理?

学会闭嘴

我曾经把自己有一说一,从不藏着掖着的"直爽",视作一种美德。其实很多时候,所谓的心直口快,不过是低情商的出言不逊;所谓的能言善辩,不过是对手的退让妥协;所谓的谈笑风生,不过是观众的吹捧迎合。

闭嘴 = 张嘴前的共情

管理者天然带有的职级优势,沟通中很容易出现盛气凌人、批评指责的语气。其实这些年,我已经很注意让自己尽量的Peace些,后来发现也只是自己略微收敛后的一种错觉。之前作为首架在评审会上跟团队说架构设计的问题,不留情面的指出某些规范不能妥协,团队要不被动接受,要不奋起辩解,都还算正常交涉。但我作为CTO说出跟之前相似不留情面的表述,曾经直接让员工委屈的哭出来。只因为CTO是技术团队的最高领导,话语的攻击力是不一样的,员工面对直接上级和面对CTO表达的胆量也不同。

请注意,我要跟你说的可不是,话前要深思熟虑、滴水不漏之类的说话之道。我更多想传达的是,成为团队最高领导后,你要特别清楚地知晓,你在语言上的攻击力已非比寻常,而共情能力会拽着你主动消解语言上的攻击性。

闭嘴 = 其实与对错无关

职场上的很多冲突都缘起于观点相左,不同的观点就一定意味着对和错么?要不说成年人的世界有时候也是幼稚的很,非黑即白。在一些方案讨论会上,或者决策会上,总有各种不同的声音出现,每个人都在试图说服其他人,以一副"你是错的"的姿势喋喋不休着。通常这种会议的结果是本次鸣金收兵,相约下次再战,三百回合,直到精疲力尽,某一方妥协。

当我被这种狗血的会议折磨的疲惫不堪之时,终于意识到这种对错的争论不过是职场的一种"胜利者渴望"。只有我是对的你是错的,我才是胜利者。我曾经也热衷于时刻证明自己是对的...而作为CTO,组织的效率才是核心命题,争论没关系,理不辨不明,但绝对不能带着对和错的极端思维。只要让项目让产品推进下去,就是合适的,无关对错。

任正非有个著名的"灰度哲学",很容易被误读为功利或者圆滑。因为它的核心基本就是一种妥协、变通、务实的丛林智慧。而灰度就是一种非黑非白的混沌地带,达成共识、解决问题才是最优解。

(小编:有时候争论半天系统边界,可能谁做都可以。争论要点表面是该做不该做,本后可能想做不想做)

闭嘴 = 不做低价值的承诺

CTO作为技术团队的最高领导,要对CEO吹过的牛逼负责,所以依然面临向上管理的职能。如果CEO突然给你布置一个最最最最最最最高优先级的紧急任务,只给一周时间投产。面临国庆长假和大量请休假,你如何抉择?唯CEO是从的话,立马就开始敦促团队取消休假准备加班了。而实情可能是,节后这个任务面临取消或者顺延。这个案例也是我真实发生的,幸好我当时识别到了此任务在某些环节的硬伤,回复这个进度抢的没意义,但是有那么一刻我确实差点做出加班的判断。

这件事给我提了个严重的警告,你的身后是一个庞大的团队,你的承诺也代表着团队的承诺。团队巨轮一旦启航,任何仓促的调头或转舵,对你的团队都是一种折磨。

闭嘴 = 实干的领导者

耍嘴皮子的管理者不受团队待见,因为成熟优秀受欢迎的管理者通常具有强大的实干能力。可不能说我刚刚觉悟到这一点,我可是一直以来自诩为实干家的。而是说成为CTO之后,你会发现自己可实干的渠道和时间锐减,一旦自己懈怠舒适下来,很快就只剩一张嘴。都在讲CTO的战略思维养成记,却鲜有人说CTO的战略思维在落地时的屡屡不得法。

有段时间,我时常会把一些不成熟的思想或者构思中的想法,提前抛给团队去“琢磨着实施”,以期他们能把我的“那一点残缺(其实可能是坑)”补充完整。可想而知,如此协作会有多少的Rework,CTO的不满和团队的怨言此起彼伏。此时领导力的体现应该是,把自己大概成型的思维框架和执行规划,以具象化的方式展示给团队。思维框架是为了让团队看清晰你的思考过程和颗粒度,不至于连蒙带猜;执行规划是为了不让落地成为空谈、半途而废。

空谈不实干的领导者有一个特点,就是只要结果无视过程,平时懒于跟团队保持密切的关注和同步,最后要结果的时候才指责这也不对那也不行。从文艺复兴的马基雅维利开始,领导力就被赋予了各种各样的定义,没有一个可以放之四海而皆准,但我的理解里,有效的实践和以身作则,激励和影响人们在组织中发挥最大的能量,一定是领导力的根本之一。

价值体系

庄子曰:“不滞于物,不困于心,不乱于人”,圣人都活的过于通透。我自认此生做不到如此的超然脱俗,但在职场你要成功,一定要构筑出自己的价值评判体系,什么该做什么不该做,什么可以听什么不可以听,扬之抑之,取之舍之,不受外物/外人所左右。

明辨是非

一个领导者每天要面对各种各样的声音,特别是那些不和谐的。担任“大法官”,如果不能做到兼听则明,做出的评判很可能是片面的,而大多误判都源自职场的刻板印象。就像我曾对某些团队个人有偏见,当接到他人对其投诉时,第一反应就是,看吧,此人不堪大用。这种片面结论被打脸也不是一次两次了,只能事后补救。所以我时常警告自己不要对员工打标签,避免刻板印象。

其二,有些是非并不是那么的泾渭分明,不得不再次提起任正非的灰度哲学。很多时候各打五十大板,比单打一百大板的效果要好的多。其三,CTO也囿于职场规则,有些苦必须咽,即便是非很明确。换个好听点的说法是,对团队宽容一些。甚至反思的更充分一些的话,如果某个团队或个人一直在犯一些错误,那你应该在制度、流程、管理上下下功夫了,而不是不断看着团队犯错,不断的批评指责。

坚持判断

曾经因为一个试用期员工的去留问题,我和两位总监的意见相左。他俩都建议辞退,理由是管理能力负分,带不好团队就罢了,可怕的是会把团队带偏。而我的观点是此团队太不稳定,当下的招兵买马也很不顺利,此团队是业务实施推进必不可少的角色,此人更是可控的稳定军心的关键人物,捏鼻子用也得先稳住他,我可以拔除他的管理权限,只需发挥他的技术或者业务能力。后来证明,这个决定是正确的,至少把那段黑暗期熬了过来。

坚持判断不是固执,而是综合了他人的信息和自己的角度,给出的相对合理的判断。中化董事长宁高宁说,一个领袖最重要的事情,就是在真正需要的时间做大量的决定。两个要点,一个是“需要的时间”,一个是“大量的决定”。前文提到的“兼听则明”有时候是个负担,因为你并没有那么多时间成本去消耗,每个决定都去听取团队声音,岂不累死?果断在需要的时间内拍板做决定,也是领袖气质。

(小编:让适合带团队的人带团队,让适合做架构的做架构。人不对,事不对。人不对,可能是放到的位置不对。)

一切都是我的责任

招商银行前行长马蔚华马老理解的领导力中,很重要的一点就是领导者的“情商体现”。调研数据表明,组织绩效的30%来自组织的氛围,组织氛围的70%取决于管理风格,而管理风格直接取决于领导的情商。不管你怎么奖惩团队的是非对错,所有的改进和优化源头都只能是领导者自己。我一直深信,CTO敢于担责,与团队才能融合一体。自己的孩子该教育教育,但是没教好自己还是要反省教育方法的。成天大呼小叫的CTO,离被高层踢出局或者被团队抛弃的日子就不远了。

搭建风格鲜明的班子

技术人转管理之后,最难过的那个槛儿就是羞于指派任务,生怕团队觉得自己当这个leader飘了,只动嘴不动手。生不如死间,还不如自己干。这也就是著名的管理名言“不会授权/带人,你就自己干到死”。而CTO必然是过了这道槛儿的,他需要考虑的是选择带什么样的人,跟什么样的人合作,授权给什么样的人才能安心,也就是搭班子。“鲜明风格”可以是自己的喜好(如态度第一、执行力强、目标导向),可以是组织的需要(如专业方面人才),也可以是企业不同阶段的需要(如初期野路子、发展期PMO)...

愿景Vision & 使命Mission

我曾经老搞混这两个概念,先丢个阿里的定义感受下。阿里的愿景是“成为一家持续发展102年的公司”,使命是“让天下没有难做的生意”。NPDP考试教材里对这两者的定义更加抽象。我总结下来,Vision就是你的组织最期望看到的未来状态,而Mission就是你的组织存在的意义,是一股气,一种信念。像雨又像风的未来就在那里,吊着你有勇气不断前行的那股气就是使命在撑着,气泄了组织就散了。而Vision和Mission里本身就内嵌了创始人的鲜明个人风格,领导者首先要内心绝对的认可,然后推动自己的班子认可,这是核心班子在思想上达成一致的第一步。

“其实,跟这两个概念经常同时出现的还有“价值观”,这个我就避开不提,这个话题更大。

文化氛围

前文提到“选择”人才,对应的是“搭”,而一个健康向上的组织更应该学会“育人养人”,对应的是“建”。一搭一建,所谓的搭建班子是也。这可不是简简单单的搞个培训搞个大学,走个形式就是建设了,我更想说的其实是文化和氛围对人才的影响力。咱们看下体制内这个圈子,大量优秀人才前赴后继、削尖了脑袋要进去,但是体制内把人用废的概率不可谓不低。在我看来,除了体制内本身的一些弊病,文化氛围就是体制内缺失的重要一环,我不知道有多少人是怀抱着到体制内学习高精尖知识去的,更多的不出意外是冲着铁饭碗,可想而知这种氛围是如何畸形的,然后不断的影响和侵袭着后来者。

我有段时间把每个部门每月必须写一篇推文,放入了部门考核的KPI里。结果确实是有持续产出,但我却一点也高兴不起来,因为当我牵头搞一些科研小组、编程活动时,面临的是团队对技术追求的冷漠。我也安慰过自己,大多数人都是爱好学习的,只是有些人喜欢分享,有些人不善于分享罢了,不能强求。时至今日我也是这种看法,只是我缺少了那些帮我“热场”的角色(技术流又喜欢分享的)罢了,一如聚会活动上那些特别外向、会带动气氛的人。

另外,我个人也比较推崇类似阿里土话的文化方式,不同于喊口号式的大标语让人特别有距离感,“So TMD What”就比“不怕失败不怕挫折”,接地气和热血的多得多得多。

优胜劣汰

绩效考核是很多人的噩梦,也曾是我的。有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有口水。绩效考核除了它本身的意义,还有一个隐蔽作用,就是广而告知,组织要的到底是什么样的人。无奖无罚,就是对优秀人员的不公;有奖无罚,是对不合格人员的纵容;有奖有罚,才能引发团队的熵增,死水变活水。请注意,有些组织那种轮换式绩效,这个月给你A下个月给他A,就是一种讨好型管理,本质上和无奖无罚没有区别。对长期表现差(经过任务调整、调岗、培训)的员工,敢下刀子,是体现CTO威慑力和保证自己治下团队保持战斗力的最直接手段。

也得承认,总有些“勇士”无视刀子,岿然不动。那就皱着眉头用吧,人嘛,总有可取之处。任正非也说“宽容是领导者的成功之道”(虽然感觉不像他说的...),朝堂之上总有忠有奸,团队之中也总有好有坏。还有个给自己打气的说法,团队里有那么些个差的,强制比例的差绩效就不用纠结了,多好。

冷静对待“唱反调”

对于唱反调之人,你要确定他是正常的不同观点的探讨,还是价值观的不一致,亦或其他。若是类似价值观问题,密切观察,注意引导,若根深蒂固、无法修正,此类人是要清理出队伍的。这种人有一些普遍特征,比如一说责任就先奋起争辩,摘清自己;一给压力就畏畏缩缩,这也难那也难;不分时间场合的热衷于抬杠而不是探讨。

观点碰撞式的反调,无他,认真听取耳。只是有些人的碰撞过于直白、不留情面,会让领导者有点下不来台,这种情形就看领导者的心胸了。我自己嘛,反正还在修炼。

以上。

来源:技术琐话

本文为 @ 21CTO 创作并授权 21CTO 发布,未经许可,请勿转载。

内容授权事宜请您联系 webmaster@21cto.com或关注 21CTO 公众号。

该文观点仅代表作者本人,21CTO 平台仅提供信息存储空间服务。