中国程序员英雄传 (四): 杨浩涌:好奇心让我改变世界

本期“程序员英雄传”为大家奉上的是赶集网创始人杨浩涌的创业故事。

作为赶集初创的3个研发工程师之一,常会记起那个时期的燃情岁月,虽然后来因为其它原因离开,现在想起也早已释然。我后来也参与了多个明星互联网公司的创建。但在赶集的日子还是记忆犹新,希望写出来给大家带来些许价值。

杨浩涌。出生于1974年,安徽人。兄弟二人,还有一位哥哥叫杨浩然。

他的英文名叫Mark,他喜欢别人这么叫他,因为他的偶像叫Craig Newmark,美国著名分类信息网站craglist.org的创始人。

在赶集网的“关于我们”页面上,关于杨浩涌是这样写的:

1996年获得天津大学精密仪器专业学士学位,1999年获得中国科技大学工学硕士学位,后赴美国留学,获美国耶鲁大学计算机科学硕士。在回国之前,曾于硅谷世界最大的网络安全公司之一Juniper Networks核心开发组从事软件研发工作,并创办Tromphi Networks担任CEO。

此外杨浩涌还是中欧商学院EMBA 2012北京班学员。获得中关村科技人物,北京市海淀区人大代表等荣誉。

2004年底,杨浩涌从美国飞回北京。带着从朋友们凑的钱,一共10万美金,相当于现在的“天使资金”,开始了中国版craglist的创业之旅。

杨浩涌为这个分类信息网站起名叫“赶集网”。(赶集这个叫法在北方很通行,在南方叫赶场,似乎在南方赶集网有一点吃亏,这是后话)运营赶集网的公司叫做北京飞翔人信息技术有限公司,名字让人有那么一点不明觉厉。

杨浩涌把注册地和办公室都放在了清华科技园创新大厦。这一切手续落定后,他开始招聘合适的工程师。

当时的我当时一边写书,一边正给正两个哈佛在读生开发类似于Facebook的网站,并帮助他们成功拿到100万美刀的天使投资。后来接到赶集的HR面试邀请电话。

刚到赶集时,我被眼前的这帮人惊呆了,这些人哪是公司员工倒像是学校里的学生,两位开发同事,上身是大T恤,下身穿的短裤大裤衩,脚下是拖鞋,头发自然平整或直立。我问开发小周哪位是老板,他告诉我小屋里坐着的那位,我看到一个闷闷的男人,坐在电脑前,娃娃脸,也是短裤拖鞋。他就是杨浩涌。

第一次面见老板,我感到很有点怯生。他有点闷,但真诚的对我说:“你是我从一百多份简历里选出来的”“我对你寄以厚望”“不会亏待你”。不论他说的是不是真的,当时听到这话着实让我很感动,士为知己者死啊。后来我就加入到了清华科技园创新大厦赶集网的办公室。

就这样,在2005年3月,整个公司一共10人,一共3名研发工程师,一个兼职的中科院在读小硕,一个运维兼主管,我全职写代码,加上一个UI+页面工程师,Mark旁边指导。那时候还没有产品经理,只有现在称呼的全栈工程师,再加上吆五喝六给开发提意见的市场人员。

虽然辛苦,我们不停加班,周末也不休息。当做出来好用、有很多人访问的网站而感到傲娇。

第一版的赶集LOGO和杨浩涌

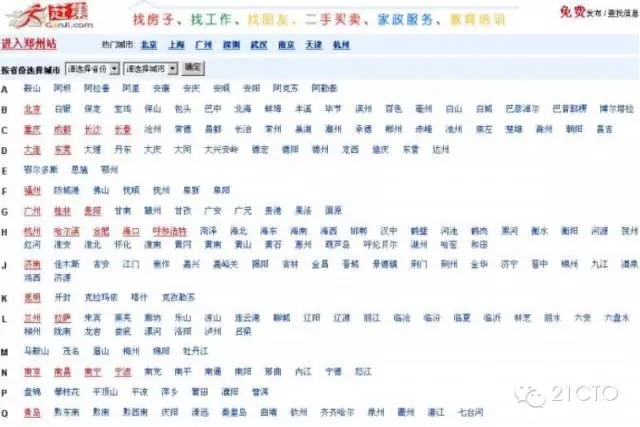

赶集网在上线一开始,就买了16台最好的服务器,还有土豪公司才买的起的百万级别的Netscaler负载均衡设备。网站开设了北京、上海、广州等多个城市分站,涵盖了租房、交友、票务等个分类。当初有几个产品,分别是分类信息,赶集论坛,赶集田地,赶集小区等。

当时分类信息网站做得好的没几家。我们经常称道的是一家位于厦门叫做“站台”的分类信息网站,是两位硅谷归来的工程师做的公司,体验也最接近于原生Craglist,只可惜没有坚持到最后。

还有如新浪招贴栏、263在线(后于2010年被赶集网收购)和eBay扶持王健硕的客齐集(后来的百姓网)也都进入了这个领域。包括后来的58同城,而且2005年陈一舟的人人网也是个分类信息网站。

杨浩涌计划每个月花5万、先坚持16个月的预算计划。招聘了大量兼职人员网上发贴,这些内容大多来源于五道口、东王庄的电线杆以及北大三角地。

公司的两名编辑每天审核用户和兼职人员发的贴子,HR负责结算。由于人力有限而目标太多,导致每个类别的推广力度都不够,都只有少量帖子,访问量增长缓慢。

2005年的赶集网首页

我们发现58同城上的贴子大量引用了赶集,因为有些帖子是赶集原创的,于是也便写爬虫程序抓取对方的帖子。有意思的是,有的用户不知道信息被转载,或者搞晕了自己到底是在哪个网站上发的。

自此,58和赶集上产品上互相学(chao)习(xi),比如对方上了地图,我们也要快上。我们上了田地,对方也出了群组。还记得那句奚落对手的那句话:“赶集的内容,我(五)扒(八)一下”。

我还记得某个对手还注册一个类似于收购赶集的域名,还做了主页,告诉老杨我早晚收购了你。

当然杨浩涌并未在意这些。开始只把人力投在人气最旺的几个类别:租房、二手、交友,招聘。包括做为开发人员的我,我们用不同技术辨识交友的女人是真的还是其它服务者,或者是发帖机器人。

有一次,身兼财务、出纳、行政、HR一身的妹子还有我们,加上Mark一起聊天。HR说,百度8月份刚刚上市,股价如何如何高。大家听着很激动。把目光指向杨浩涌,他还是像平时那低着头看电脑。 HR妹子接着说李彦宏敲钟,如何如何帅气,演讲有怎么样的好。言论流露着崇拜羡慕的妹子接着说:“Mark你看你什么时候也和Robin那样啊……”,这时候的杨浩涌抬起头微笑着看着大家,当初说的话我忘记了,只记得他微笑后神情又严肃了一下,若有所思。

在之后杨浩涌带着运营市场的人开始去做线下活动,拿现在算是地推。主要通过小区发传单,每周通过“今天来赶集”,“找到五公里的我和你”等活动。每发完几千张宣传单,赶集网站就会增加几百个访问者。于是他便集中精力搞线下,先在北京做,然后复制到别的城市。以后这种“地推”成为了赶集网的模式。

多年后杨浩涌说,他感觉自己有点儿像早期王兴。“对王兴来说其实做什么都行,关键要想搞点儿事折腾折腾。刚好碰到这个机会就做了,也许当时赶集没做起来,我会跟他一样又找第二个机会,不停地去尝试。我是这种人。”杨浩涌说,“有的人之前在某个领域做了很久,在这个领域发现机会就出来创业了。我就是不想打工,没想到会做到后来这个规模。”

“到2009年公司也就几十个人,大家在一个小屋子里搞。然后我们融了钱,市场帮你推动起来,O2O又把我们往前推到了一个新的高度。现在大家说起百亿美金的公司,我们是其中之一。这是时代造就。”

在杨浩涌的记忆中,创业的前五年他们几乎没跟媒体产生关联。尽管面对一个巨大市场,但“分类信息”对于媒体来说是“不入流”的,“地推”模式更被媒体瞧不上,甚至比不上报纸发行的“扫楼”。传统媒体尚未意识到,当杨浩涌开始“地推”的时候,它们的末日即将来临。

“我们在很多年前开始跑街找小商户弄广告,过了2012年突然变得很性感了,变成地推了。大家觉得这个好牛,跟O2O对上了,之前是被人看不上的,天天敲人家门,让人家在你这儿买广告,教人家怎么用。那时候电子商务是主流,都是靠技术在推动,我们是很落后的东西,O2O一来就变得超级性感,大家说你是O2O的大入口。”

重新定位后的赶集网找到了专注点,也找到了活路。虽然生意依旧艰难,但融资变得不再困难。

“自2006年起,赶集网与谷歌中国开始了一段在外界看来等同于被收购的亲密合作。杨浩涌的第一桶金即来源于此。”《创业家》曾如此描述。在赶集网的历史当中,这段往事被描述为:“2006年1月,成为谷歌在亚太地区的首家战略合作伙伴。”

事实是谷歌打算进入中国市场,但受制于中国ICP证及政策,只能在中国寻找一个合作伙伴。杨浩涌在谷歌有俩朋友,他们也算是赶集网最初的两个天使投资人。在他们的居间撮合下,赶集网与谷歌进行了合作,双方成立了一家叫北京谷翔信息技术有限公司的合资公司,运营Google.cn域名,每月谷歌提供10万美金支持。杨浩涌变成了“谷歌人”,而赶集网则可每年从谷翔公司获得分成。

而谷歌提供的定制搜索、流量分析等也成了赶集网的站内应用,包括美国的技术团队支持。赶集网整个团队也换到了谷歌因为人员放不下的清华科技园创新大厦的办公室,都换上最大的显示器办公。从那时,在赶集的团队里又加入了二十几个实习生,他们都是为Google搜索里的SPAM(关键词、非法垃圾信息等)处理。

从此运营每月300-600多万的市场推广费用,开始小规模“烧钱”。当时对于我们三个开发人员,并没有完全懂,只知道相当于被收购,当想了解细节时,杨浩涌告诉我们,“你们所听到的那都是真的”。

谷歌为赶集网带来的除来了流量,还有品牌影响力和技术。除此之外,也为赶集网提供不了别的,饭得自己吃,赶集网的扩张依旧严峻。

2008年,杨浩涌与谷歌的合作结束,据说他曾表示“后悔去了谷歌”,但没有谷歌的那支稻草,赶集的运营和流量是否可持续却很难说。

接下来的事众所周知,谷歌在随后的两年正式退出了中国大陆市场。

杨浩涌与谷歌的合作终结的时候,正值金融风暴来临。此时脱离谷歌,正所谓雪上加霜。当时发不出工资的困厄,只能和另一个创始人一起自掏腰包给员工发工资,选择继续坚持下去。

成王败寇,商业的丛林法则。没熬过去的人选择逃避退缩,熬过去的困厄就变成了英雄传说。

后来经过蓝驰创投合伙人陈维广帮助杨浩涌用相对合理的成本将赶集分离出来。花费了1年的时间跟谷歌谈将赶集从体系分拆出来。

2009年,蓝驰成为赶集网A轮800万美元的投资人,是一笔巨款。

赶集的对手58同城姚劲波后来评价杨说:“他从谷歌拿了一笔钱,理论上当时赶集不完全属于他了。他还坚持着把赶集做下去,他还没放弃。我比较惊讶,也比较佩服。”

蓝驰创投的钱让杨浩涌底气大增。于是鸟枪换炮,扩编队伍,操练散兵游勇,组建一支正规军。2009年后确立了服务C端用户但向城市游商收费的经营思路。同年4月赶集网业务实现盈利。

第二年的春天,赶集网获得了来自诺基亚成长伙伴基金和蓝驰创投的B轮2000万美元投资。

2010年中旬,杨浩涌在北京银泰中心与红杉资本沈南鹏、周逵见面。沈是红杉中国创始人,周是合伙人。沈被很多人认为是投资界“最精明”的人,学数学出身的他惯于斤斤计较,交易垃圾债券的经历又使他对风险有天然敏感。

他们见面后,杨浩涌拿出了自己早已拟好的“投资协议”。他相信沈南鹏会一字不改地接受这份协议。他太了解赶集网,也看到金融危机早已成为往事;趋势正在发生改变,他正处于浪尖之上。

沈南鹏接受了杨浩涌的条件,紧跟而来的还有今日资本的徐新。徐新是个大气的女人,给杨浩涌留下了极为深刻的印象。杨浩涌记得,徐新对他说:“Mark,估值你说了算。”

2010年10月,今日资本与红杉资本联合投资赶集网C轮7000万美元。

从此沈南鹏成了杨浩涌的投资人,而徐新则成了杨浩涌的朋友。他们后来又与杨浩涌多次交集,以投资人或以朋友的身份。徐新问他到底是什么驱动二次创业。杨告诉徐新,他对很多未知的东西充满了好奇心,好奇心会驱动他去做很多探索。“你很好奇这个事往下走会变成什么样子。”

就在赶集网完成C轮融资的时候,58同城也获得了4500万美元融资。杨浩涌与姚劲波后来都说,那些挤不进来的投资机构只好转而投向了对方。

在资本的驱动下,钱粮充裕、兵强马壮的杨浩涌,开始筹划打一场大仗了。之后赶集网被人们称作“赶驴网”,姚晨小毛驴载人去赶集的广告形象也深入人心。直到后来的范冰冰范爷担任代言人。此时的赶集网基本确立了分类信息行业第一的位置。

2012年也许是赶集网上市的最佳之年,从流量,业绩和资金等层面都利好。但是2010年其兄杨浩然与妻子离婚,上市之事中断。其兄离婚协议上加上了一句“鑫秀伟烨公司的股权系杨浩涌赠与杨浩然,归杨浩然个人所有”。

北京鑫秀伟烨发展有限公司是脱壳Google中国后赶集网的运营公司,股东为杨浩然和杨浩涌,二人分别持股50%。随后杨浩然因离婚被前妻将兄弟俩与赶集网诉上法庭。

杨浩涌“机智”的把股份全部转让给了赶集的背后合伙人刘洋,化解了公司资产划归旁人的危机。

也许事件本身在外人看来更复杂或者更简单,但这一系列之事已经让几个当事人无法集中精力,导致当年赶集网上市失败。

另外,赶集网公司文化有一定问题,身陷包括团购停止、高管离职、大裁员、面临倒闭等多种传闻之中。市场副总裁陈旭任职不到1年、产品负责人霍亮任职不到3个月就辞职,同时,在赶集网工作3年以上的老员工凤毛麟角,包括笔者。

之后的日子,杨浩涌也只可全力与对手交战,以为可以毕其功于一役。但58同城最终拔得头筹,先于赶集网在2013年10月31日在纽约交易所挂牌上市。敲钟归来后,58创始人姚劲波想约见杨浩涌,又遭到了拒绝。一个夜晚,姚给杨浩涌发了短信:“浩涌,人生苦短,咱们聊聊?”杨回忆说本来想回复“且行且珍惜”,临了还是删掉了。58上市当天赶集网刚完成了新一轮2亿美元融资,杨浩涌的战争还可以继续打下去,用他自己的说法,再打十年也不怕。

接下来杨浩涌死咬住对方,从广告,从运营,从渠道等层面用尽全力打。2014年赶集网保持150%的市场增速,而58只有80%,杨浩涌很兴奋,他感觉再打几个季度就会赢。至此,赶集网与58都陷入苦战当中。

互联网世界只有老大。虽然他们彼此谁也没输,在遍体鳞伤之后,最终选择了合并,对于资本方及创始人都是一件好事,但对于用户利益来说当然一分为二。

2015年4月17日,赶集网与58同城在打了不到一年的仗,最终宣布合并,合并后杨浩涌与姚劲波出任新公司的联席CEO,并同时担任联席董事长。

58同城发布公告称,宣布战略入股分类信息网站赶集网。58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份(完全稀释后),其中包含3400万份普通股及4.122亿美元现金。腾讯将以52美元每ADS(美国存托股票)认购价值4亿美元的58同城新发股票。

杨浩涌在“内部信”中说:“北京从黄沙漫天到今天的万里晴空,中间只隔了一场狂风。赶集就站在这场风口上。就在今天,为了这个风口,我们选择了和老对手58同城合并,顺便也结束了十年激战。”

“十年里,赶集与58在不断的过招中,相互锤炼,迅速长大,形成了今天双巨头的格局,我们其实要感谢彼此,更要感谢过往的竞争。甚至可以说,没有过去的竞争,就没有两家公司今天的规模。与此同时,我想大家也和我一样,发现身边很多本该属于分类信息的机会,太多太多,双方因为竞争而无暇顾及,这些机会在悄悄的流逝,非常的可惜。”

“可惜”是杨浩涌的真情实感。媒体披露的是:“上谈判桌之前,两家还在酣战。烧着一天1500万的广告费,赶集上央视,58同城则在分众传媒霸屏。”

他们都知道,谁也无法短时间内结束“苦战”局面。一旦泥足深陷,他们将画地为牢,将彼此牢牢锁定在资源消耗当中,也许会赢得一场战争,却会输掉整个移动互联网时代。

合并后的两家团队需要磨合,这种磨合毫无疑问是痛苦的。昔日的“敌人”,如今要在一个锅里吃饭,情感上的扭曲、裂变,很难快速恢复到本初的圆润通透。

这两位也是性格各异的创始人。姚劲波是上进霸蛮的湖南人,杨浩涌则显得文艺和书生气一些,但他们本质上都是理性的人。他们知道妥协和包容意味着“双赢”。

然而在杨浩涌的逻辑里,“打仗”是一件过瘾的事。他一直说仗还没打过瘾,想打一场过瘾的仗。

"我们团队当时跟58合并,有些戛然而止的感觉。4月份合并是比较突然的,各种各样的原因,最后两家公司整合在一起。现在来看,合并对两家公司肯定都是好事,如果不合现在两家肯定会更惨,本身业务会斗得很厉害,创新我们也会丢掉。对团队来说大家觉得我们处在上升期,眼看就要超过对手的时候,为什么要去跟他做这个合并呢?对团队来说大家会觉得有些不甘心,就会想有没有可能我们再来一次,去做得更好。”

他去年在看别人推荐的《少有人走的路》,他总结说,人需要克服自己的惯性区间,扩大自己的边界,不擅长不喜欢的,一定要去做。

2015年11月23号,杨浩涌辞去联席CEO职位。其将担任瓜子二手车CEO,全身心扑在二手车C2C事业上。将瓜子当作自己下一个十年的支点。其看好二手车模式,并以个人投资者身份,从口袋里掏出6000万美金,成了瓜子的“大天使”。

“一辈子没有多少个十年,前十年是第一次创业,下面十年肯定是交给瓜子,对于我来说多放点钱说简单一点就是多拿点股份,58赶集合并对于我个人来说财富会有比较大的提升,这些资金你说投什么项目会比投自己更好?”

“对于我个人来说,在一个和平的环境做事情,回到零点重新启动,第二个十年是让我兴奋的十年……所有的问题都会让我兴奋,能够重新投入一场战斗中去,带领一个团队往前冲,全力地跑,这是一个非常好的状态。”

这一次,杨浩涌或将“敌人”锁定在人人车和创始人兼CEO李健。

李健与杨浩涌有些许相似,李健过做冲印网站,懂产品,也做过技术。李健低调更加温和。而杨浩涌越来越高调,越来越有攻击性。

2015年,杨浩涌疯狂铺设了三四个亿的广告投入。2015年9月前,已经拿下了40个城市。他说2016年3月要进军80个城市,继续狂轰乱炸圈地。

杨浩涌的战术只有一个目标:迅速结束战斗。结束战斗的标志之一就是二手车坐上绝对的行业NO·1。在董事会上,他说服姚劲波说,“绝对不允许‘养虎为患’”。这个“虎”,指的就是李健和人人车。

离开赶集之后的杨浩涌笃定的“瓜子”看来是要区别于别人的味道,在借鉴以前的经验同时,需要自己从头开始炒,并且要炒得更热、更大。在杨的心里,离开经营十多年的赶集肯定不舍,在没有任何利益损耗的情况下,再次找到一个百亿美金大市场,再圆一个敲钟的机会。

从一个程序员到一个只是不想打工的创业者,到开源节流自掏腰包发工资,到融资“有理性”的烧钱,直至带着光环的CEO。杨浩涌每一步都跨越了创业者心理不同的坑。

做为赶集的早期开发工程师,通过本文希望各位从本人的视角看杨浩涌人生轨迹,商业模式等层面有启示。

人生苦难重重,需要淡定自律,奋力向前。

在我们每个人面前,都有着一条“少有人走的路”。

作为赶集初创的3个研发工程师之一,常会记起那个时期的燃情岁月,虽然后来因为其它原因离开,现在想起也早已释然。我后来也参与了多个明星互联网公司的创建。但在赶集的日子还是记忆犹新,希望写出来给大家带来些许价值。

杨浩涌。出生于1974年,安徽人。兄弟二人,还有一位哥哥叫杨浩然。

他的英文名叫Mark,他喜欢别人这么叫他,因为他的偶像叫Craig Newmark,美国著名分类信息网站craglist.org的创始人。

在赶集网的“关于我们”页面上,关于杨浩涌是这样写的:

1996年获得天津大学精密仪器专业学士学位,1999年获得中国科技大学工学硕士学位,后赴美国留学,获美国耶鲁大学计算机科学硕士。在回国之前,曾于硅谷世界最大的网络安全公司之一Juniper Networks核心开发组从事软件研发工作,并创办Tromphi Networks担任CEO。

此外杨浩涌还是中欧商学院EMBA 2012北京班学员。获得中关村科技人物,北京市海淀区人大代表等荣誉。

2004年底,杨浩涌从美国飞回北京。带着从朋友们凑的钱,一共10万美金,相当于现在的“天使资金”,开始了中国版craglist的创业之旅。

杨浩涌为这个分类信息网站起名叫“赶集网”。(赶集这个叫法在北方很通行,在南方叫赶场,似乎在南方赶集网有一点吃亏,这是后话)运营赶集网的公司叫做北京飞翔人信息技术有限公司,名字让人有那么一点不明觉厉。

杨浩涌把注册地和办公室都放在了清华科技园创新大厦。这一切手续落定后,他开始招聘合适的工程师。

当时的我当时一边写书,一边正给正两个哈佛在读生开发类似于Facebook的网站,并帮助他们成功拿到100万美刀的天使投资。后来接到赶集的HR面试邀请电话。

刚到赶集时,我被眼前的这帮人惊呆了,这些人哪是公司员工倒像是学校里的学生,两位开发同事,上身是大T恤,下身穿的短裤大裤衩,脚下是拖鞋,头发自然平整或直立。我问开发小周哪位是老板,他告诉我小屋里坐着的那位,我看到一个闷闷的男人,坐在电脑前,娃娃脸,也是短裤拖鞋。他就是杨浩涌。

第一次面见老板,我感到很有点怯生。他有点闷,但真诚的对我说:“你是我从一百多份简历里选出来的”“我对你寄以厚望”“不会亏待你”。不论他说的是不是真的,当时听到这话着实让我很感动,士为知己者死啊。后来我就加入到了清华科技园创新大厦赶集网的办公室。

就这样,在2005年3月,整个公司一共10人,一共3名研发工程师,一个兼职的中科院在读小硕,一个运维兼主管,我全职写代码,加上一个UI+页面工程师,Mark旁边指导。那时候还没有产品经理,只有现在称呼的全栈工程师,再加上吆五喝六给开发提意见的市场人员。

虽然辛苦,我们不停加班,周末也不休息。当做出来好用、有很多人访问的网站而感到傲娇。

第一版的赶集LOGO和杨浩涌

赶集网在上线一开始,就买了16台最好的服务器,还有土豪公司才买的起的百万级别的Netscaler负载均衡设备。网站开设了北京、上海、广州等多个城市分站,涵盖了租房、交友、票务等个分类。当初有几个产品,分别是分类信息,赶集论坛,赶集田地,赶集小区等。

当时分类信息网站做得好的没几家。我们经常称道的是一家位于厦门叫做“站台”的分类信息网站,是两位硅谷归来的工程师做的公司,体验也最接近于原生Craglist,只可惜没有坚持到最后。

还有如新浪招贴栏、263在线(后于2010年被赶集网收购)和eBay扶持王健硕的客齐集(后来的百姓网)也都进入了这个领域。包括后来的58同城,而且2005年陈一舟的人人网也是个分类信息网站。

杨浩涌计划每个月花5万、先坚持16个月的预算计划。招聘了大量兼职人员网上发贴,这些内容大多来源于五道口、东王庄的电线杆以及北大三角地。

公司的两名编辑每天审核用户和兼职人员发的贴子,HR负责结算。由于人力有限而目标太多,导致每个类别的推广力度都不够,都只有少量帖子,访问量增长缓慢。

2005年的赶集网首页

我们发现58同城上的贴子大量引用了赶集,因为有些帖子是赶集原创的,于是也便写爬虫程序抓取对方的帖子。有意思的是,有的用户不知道信息被转载,或者搞晕了自己到底是在哪个网站上发的。

自此,58和赶集上产品上互相学(chao)习(xi),比如对方上了地图,我们也要快上。我们上了田地,对方也出了群组。还记得那句奚落对手的那句话:“赶集的内容,我(五)扒(八)一下”。

我还记得某个对手还注册一个类似于收购赶集的域名,还做了主页,告诉老杨我早晚收购了你。

当然杨浩涌并未在意这些。开始只把人力投在人气最旺的几个类别:租房、二手、交友,招聘。包括做为开发人员的我,我们用不同技术辨识交友的女人是真的还是其它服务者,或者是发帖机器人。

有一次,身兼财务、出纳、行政、HR一身的妹子还有我们,加上Mark一起聊天。HR说,百度8月份刚刚上市,股价如何如何高。大家听着很激动。把目光指向杨浩涌,他还是像平时那低着头看电脑。 HR妹子接着说李彦宏敲钟,如何如何帅气,演讲有怎么样的好。言论流露着崇拜羡慕的妹子接着说:“Mark你看你什么时候也和Robin那样啊……”,这时候的杨浩涌抬起头微笑着看着大家,当初说的话我忘记了,只记得他微笑后神情又严肃了一下,若有所思。

在之后杨浩涌带着运营市场的人开始去做线下活动,拿现在算是地推。主要通过小区发传单,每周通过“今天来赶集”,“找到五公里的我和你”等活动。每发完几千张宣传单,赶集网站就会增加几百个访问者。于是他便集中精力搞线下,先在北京做,然后复制到别的城市。以后这种“地推”成为了赶集网的模式。

多年后杨浩涌说,他感觉自己有点儿像早期王兴。“对王兴来说其实做什么都行,关键要想搞点儿事折腾折腾。刚好碰到这个机会就做了,也许当时赶集没做起来,我会跟他一样又找第二个机会,不停地去尝试。我是这种人。”杨浩涌说,“有的人之前在某个领域做了很久,在这个领域发现机会就出来创业了。我就是不想打工,没想到会做到后来这个规模。”

“到2009年公司也就几十个人,大家在一个小屋子里搞。然后我们融了钱,市场帮你推动起来,O2O又把我们往前推到了一个新的高度。现在大家说起百亿美金的公司,我们是其中之一。这是时代造就。”

在杨浩涌的记忆中,创业的前五年他们几乎没跟媒体产生关联。尽管面对一个巨大市场,但“分类信息”对于媒体来说是“不入流”的,“地推”模式更被媒体瞧不上,甚至比不上报纸发行的“扫楼”。传统媒体尚未意识到,当杨浩涌开始“地推”的时候,它们的末日即将来临。

“我们在很多年前开始跑街找小商户弄广告,过了2012年突然变得很性感了,变成地推了。大家觉得这个好牛,跟O2O对上了,之前是被人看不上的,天天敲人家门,让人家在你这儿买广告,教人家怎么用。那时候电子商务是主流,都是靠技术在推动,我们是很落后的东西,O2O一来就变得超级性感,大家说你是O2O的大入口。”

重新定位后的赶集网找到了专注点,也找到了活路。虽然生意依旧艰难,但融资变得不再困难。

“自2006年起,赶集网与谷歌中国开始了一段在外界看来等同于被收购的亲密合作。杨浩涌的第一桶金即来源于此。”《创业家》曾如此描述。在赶集网的历史当中,这段往事被描述为:“2006年1月,成为谷歌在亚太地区的首家战略合作伙伴。”

事实是谷歌打算进入中国市场,但受制于中国ICP证及政策,只能在中国寻找一个合作伙伴。杨浩涌在谷歌有俩朋友,他们也算是赶集网最初的两个天使投资人。在他们的居间撮合下,赶集网与谷歌进行了合作,双方成立了一家叫北京谷翔信息技术有限公司的合资公司,运营Google.cn域名,每月谷歌提供10万美金支持。杨浩涌变成了“谷歌人”,而赶集网则可每年从谷翔公司获得分成。

而谷歌提供的定制搜索、流量分析等也成了赶集网的站内应用,包括美国的技术团队支持。赶集网整个团队也换到了谷歌因为人员放不下的清华科技园创新大厦的办公室,都换上最大的显示器办公。从那时,在赶集的团队里又加入了二十几个实习生,他们都是为Google搜索里的SPAM(关键词、非法垃圾信息等)处理。

从此运营每月300-600多万的市场推广费用,开始小规模“烧钱”。当时对于我们三个开发人员,并没有完全懂,只知道相当于被收购,当想了解细节时,杨浩涌告诉我们,“你们所听到的那都是真的”。

谷歌为赶集网带来的除来了流量,还有品牌影响力和技术。除此之外,也为赶集网提供不了别的,饭得自己吃,赶集网的扩张依旧严峻。

2008年,杨浩涌与谷歌的合作结束,据说他曾表示“后悔去了谷歌”,但没有谷歌的那支稻草,赶集的运营和流量是否可持续却很难说。

接下来的事众所周知,谷歌在随后的两年正式退出了中国大陆市场。

杨浩涌与谷歌的合作终结的时候,正值金融风暴来临。此时脱离谷歌,正所谓雪上加霜。当时发不出工资的困厄,只能和另一个创始人一起自掏腰包给员工发工资,选择继续坚持下去。

成王败寇,商业的丛林法则。没熬过去的人选择逃避退缩,熬过去的困厄就变成了英雄传说。

后来经过蓝驰创投合伙人陈维广帮助杨浩涌用相对合理的成本将赶集分离出来。花费了1年的时间跟谷歌谈将赶集从体系分拆出来。

2009年,蓝驰成为赶集网A轮800万美元的投资人,是一笔巨款。

赶集的对手58同城姚劲波后来评价杨说:“他从谷歌拿了一笔钱,理论上当时赶集不完全属于他了。他还坚持着把赶集做下去,他还没放弃。我比较惊讶,也比较佩服。”

蓝驰创投的钱让杨浩涌底气大增。于是鸟枪换炮,扩编队伍,操练散兵游勇,组建一支正规军。2009年后确立了服务C端用户但向城市游商收费的经营思路。同年4月赶集网业务实现盈利。

第二年的春天,赶集网获得了来自诺基亚成长伙伴基金和蓝驰创投的B轮2000万美元投资。

2010年中旬,杨浩涌在北京银泰中心与红杉资本沈南鹏、周逵见面。沈是红杉中国创始人,周是合伙人。沈被很多人认为是投资界“最精明”的人,学数学出身的他惯于斤斤计较,交易垃圾债券的经历又使他对风险有天然敏感。

他们见面后,杨浩涌拿出了自己早已拟好的“投资协议”。他相信沈南鹏会一字不改地接受这份协议。他太了解赶集网,也看到金融危机早已成为往事;趋势正在发生改变,他正处于浪尖之上。

沈南鹏接受了杨浩涌的条件,紧跟而来的还有今日资本的徐新。徐新是个大气的女人,给杨浩涌留下了极为深刻的印象。杨浩涌记得,徐新对他说:“Mark,估值你说了算。”

2010年10月,今日资本与红杉资本联合投资赶集网C轮7000万美元。

从此沈南鹏成了杨浩涌的投资人,而徐新则成了杨浩涌的朋友。他们后来又与杨浩涌多次交集,以投资人或以朋友的身份。徐新问他到底是什么驱动二次创业。杨告诉徐新,他对很多未知的东西充满了好奇心,好奇心会驱动他去做很多探索。“你很好奇这个事往下走会变成什么样子。”

就在赶集网完成C轮融资的时候,58同城也获得了4500万美元融资。杨浩涌与姚劲波后来都说,那些挤不进来的投资机构只好转而投向了对方。

在资本的驱动下,钱粮充裕、兵强马壮的杨浩涌,开始筹划打一场大仗了。之后赶集网被人们称作“赶驴网”,姚晨小毛驴载人去赶集的广告形象也深入人心。直到后来的范冰冰范爷担任代言人。此时的赶集网基本确立了分类信息行业第一的位置。

2012年也许是赶集网上市的最佳之年,从流量,业绩和资金等层面都利好。但是2010年其兄杨浩然与妻子离婚,上市之事中断。其兄离婚协议上加上了一句“鑫秀伟烨公司的股权系杨浩涌赠与杨浩然,归杨浩然个人所有”。

北京鑫秀伟烨发展有限公司是脱壳Google中国后赶集网的运营公司,股东为杨浩然和杨浩涌,二人分别持股50%。随后杨浩然因离婚被前妻将兄弟俩与赶集网诉上法庭。

杨浩涌“机智”的把股份全部转让给了赶集的背后合伙人刘洋,化解了公司资产划归旁人的危机。

也许事件本身在外人看来更复杂或者更简单,但这一系列之事已经让几个当事人无法集中精力,导致当年赶集网上市失败。

另外,赶集网公司文化有一定问题,身陷包括团购停止、高管离职、大裁员、面临倒闭等多种传闻之中。市场副总裁陈旭任职不到1年、产品负责人霍亮任职不到3个月就辞职,同时,在赶集网工作3年以上的老员工凤毛麟角,包括笔者。

之后的日子,杨浩涌也只可全力与对手交战,以为可以毕其功于一役。但58同城最终拔得头筹,先于赶集网在2013年10月31日在纽约交易所挂牌上市。敲钟归来后,58创始人姚劲波想约见杨浩涌,又遭到了拒绝。一个夜晚,姚给杨浩涌发了短信:“浩涌,人生苦短,咱们聊聊?”杨回忆说本来想回复“且行且珍惜”,临了还是删掉了。58上市当天赶集网刚完成了新一轮2亿美元融资,杨浩涌的战争还可以继续打下去,用他自己的说法,再打十年也不怕。

接下来杨浩涌死咬住对方,从广告,从运营,从渠道等层面用尽全力打。2014年赶集网保持150%的市场增速,而58只有80%,杨浩涌很兴奋,他感觉再打几个季度就会赢。至此,赶集网与58都陷入苦战当中。

互联网世界只有老大。虽然他们彼此谁也没输,在遍体鳞伤之后,最终选择了合并,对于资本方及创始人都是一件好事,但对于用户利益来说当然一分为二。

2015年4月17日,赶集网与58同城在打了不到一年的仗,最终宣布合并,合并后杨浩涌与姚劲波出任新公司的联席CEO,并同时担任联席董事长。

58同城发布公告称,宣布战略入股分类信息网站赶集网。58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份(完全稀释后),其中包含3400万份普通股及4.122亿美元现金。腾讯将以52美元每ADS(美国存托股票)认购价值4亿美元的58同城新发股票。

杨浩涌在“内部信”中说:“北京从黄沙漫天到今天的万里晴空,中间只隔了一场狂风。赶集就站在这场风口上。就在今天,为了这个风口,我们选择了和老对手58同城合并,顺便也结束了十年激战。”

“十年里,赶集与58在不断的过招中,相互锤炼,迅速长大,形成了今天双巨头的格局,我们其实要感谢彼此,更要感谢过往的竞争。甚至可以说,没有过去的竞争,就没有两家公司今天的规模。与此同时,我想大家也和我一样,发现身边很多本该属于分类信息的机会,太多太多,双方因为竞争而无暇顾及,这些机会在悄悄的流逝,非常的可惜。”

“可惜”是杨浩涌的真情实感。媒体披露的是:“上谈判桌之前,两家还在酣战。烧着一天1500万的广告费,赶集上央视,58同城则在分众传媒霸屏。”

他们都知道,谁也无法短时间内结束“苦战”局面。一旦泥足深陷,他们将画地为牢,将彼此牢牢锁定在资源消耗当中,也许会赢得一场战争,却会输掉整个移动互联网时代。

合并后的两家团队需要磨合,这种磨合毫无疑问是痛苦的。昔日的“敌人”,如今要在一个锅里吃饭,情感上的扭曲、裂变,很难快速恢复到本初的圆润通透。

这两位也是性格各异的创始人。姚劲波是上进霸蛮的湖南人,杨浩涌则显得文艺和书生气一些,但他们本质上都是理性的人。他们知道妥协和包容意味着“双赢”。

然而在杨浩涌的逻辑里,“打仗”是一件过瘾的事。他一直说仗还没打过瘾,想打一场过瘾的仗。

"我们团队当时跟58合并,有些戛然而止的感觉。4月份合并是比较突然的,各种各样的原因,最后两家公司整合在一起。现在来看,合并对两家公司肯定都是好事,如果不合现在两家肯定会更惨,本身业务会斗得很厉害,创新我们也会丢掉。对团队来说大家觉得我们处在上升期,眼看就要超过对手的时候,为什么要去跟他做这个合并呢?对团队来说大家会觉得有些不甘心,就会想有没有可能我们再来一次,去做得更好。”

他去年在看别人推荐的《少有人走的路》,他总结说,人需要克服自己的惯性区间,扩大自己的边界,不擅长不喜欢的,一定要去做。

2015年11月23号,杨浩涌辞去联席CEO职位。其将担任瓜子二手车CEO,全身心扑在二手车C2C事业上。将瓜子当作自己下一个十年的支点。其看好二手车模式,并以个人投资者身份,从口袋里掏出6000万美金,成了瓜子的“大天使”。

“一辈子没有多少个十年,前十年是第一次创业,下面十年肯定是交给瓜子,对于我来说多放点钱说简单一点就是多拿点股份,58赶集合并对于我个人来说财富会有比较大的提升,这些资金你说投什么项目会比投自己更好?”

“对于我个人来说,在一个和平的环境做事情,回到零点重新启动,第二个十年是让我兴奋的十年……所有的问题都会让我兴奋,能够重新投入一场战斗中去,带领一个团队往前冲,全力地跑,这是一个非常好的状态。”

这一次,杨浩涌或将“敌人”锁定在人人车和创始人兼CEO李健。

李健与杨浩涌有些许相似,李健过做冲印网站,懂产品,也做过技术。李健低调更加温和。而杨浩涌越来越高调,越来越有攻击性。

2015年,杨浩涌疯狂铺设了三四个亿的广告投入。2015年9月前,已经拿下了40个城市。他说2016年3月要进军80个城市,继续狂轰乱炸圈地。

杨浩涌的战术只有一个目标:迅速结束战斗。结束战斗的标志之一就是二手车坐上绝对的行业NO·1。在董事会上,他说服姚劲波说,“绝对不允许‘养虎为患’”。这个“虎”,指的就是李健和人人车。

离开赶集之后的杨浩涌笃定的“瓜子”看来是要区别于别人的味道,在借鉴以前的经验同时,需要自己从头开始炒,并且要炒得更热、更大。在杨的心里,离开经营十多年的赶集肯定不舍,在没有任何利益损耗的情况下,再次找到一个百亿美金大市场,再圆一个敲钟的机会。

从一个程序员到一个只是不想打工的创业者,到开源节流自掏腰包发工资,到融资“有理性”的烧钱,直至带着光环的CEO。杨浩涌每一步都跨越了创业者心理不同的坑。

做为赶集的早期开发工程师,通过本文希望各位从本人的视角看杨浩涌人生轨迹,商业模式等层面有启示。

人生苦难重重,需要淡定自律,奋力向前。

在我们每个人面前,都有着一条“少有人走的路”。

作者:杜江

声明:原创文章。转载本文请注明作者及来源。

本篇文章为 @ 21CTO 创作并授权 21CTO 发布,未经许可,请勿转载。

内容授权事宜请您联系 webmaster@21cto.com或关注 21CTO 公众号。

该文观点仅代表作者本人,21CTO 平台仅提供信息存储空间服务。